コラボレーションコース

学科を超えた「技術」の融合

Collaboration Course

新しいモノを作り出すためには新しい常識が必要。

学科を超えた「技術」の融合で、これまでにないものを生み出そう。

学科を超えた「技術」の融合で、これまでにないものを生み出そう。

急激に変化する時代の中で次々と生まれる新しい技術。その多くは工学の様々な基礎技術を組み合わせ、進化させたものです。

拓殖大学工学部では機械・通信・システム学系と情報・デザイン・メディア学系で、学科を超えたコラボレーションを実施しています。

次の驚きは、ここから誕生するかもしれません。

拓殖大学工学部では機械・通信・システム学系と情報・デザイン・メディア学系で、学科を超えたコラボレーションを実施しています。

次の驚きは、ここから誕生するかもしれません。

4学科の力を合わせると

ロボットだってつくれます!

ロボットだってつくれます!

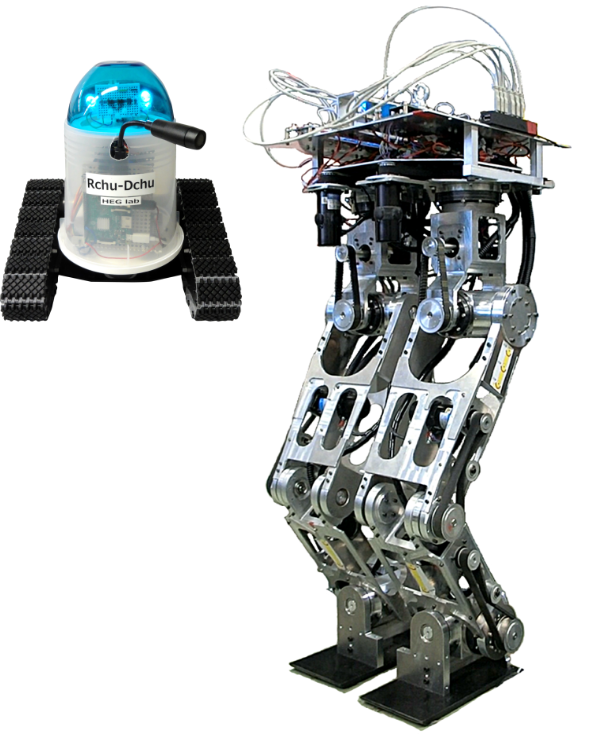

工学部の4学科の力を合わせることで、これまでにないモノもつくり出すことができます。例えばロボット。ロボットのフレームや機構部品、モータ制御などは機械システム工学科で学べます。ロボットの姿勢制御などのセンシングや通信技術は電子システム工学科で学べます。また、ロボットに行わせる認識処理や動作生成といった情報処理は情報工学科で学べます。そして、ロボットの形状やユーザの操作性はデザイン学科で学べます。学科の垣根を越えたつながりによって、ロボットのような新たなモノをつくり出せる仕組みがコラボレーションコースなのです。

機械システム工学科×電子システム工学科

ロボティクスコース

ロボットをつくり制御する技を磨き、

「次世代ロボット」の開発に挑む。

「次世代ロボット」の開発に挑む。

ロボット開発の基礎分野となる数学、力学からロボット工学、センサ、マイクロコンピュータまで幅広く学修。ロボット開発に必要なこれらの知識に加え、様々な情報の取得と活用技術、ロボット制御、プログラミングも実験・実習を通して修得。次世代社会Society 5.0で求められるロボット技術者を育成します。

ロボットとは?

センサー、知能・制御系、駆動系の3要素の技術を持つ機械や装置のこと。暮らしを便利にする家事ロボットや効率化を図る産業用ロボットなど多分野で活躍中。

将来の進路

ロボット設計エンジニア/メカトロニクスエンジニア

機械工作と制御技術は家電や自動車、精密機器などの開発に欠かせない技術。活躍の場はさまざまな産業分野に拡がります。

ロボットとは?

センサー、知能・制御系、駆動系の3要素の技術を持つ機械や装置のこと。暮らしを便利にする家事ロボットや効率化を図る産業用ロボットなど多分野で活躍中。

将来の進路

ロボット設計エンジニア/メカトロニクスエンジニア

機械工作と制御技術は家電や自動車、精密機器などの開発に欠かせない技術。活躍の場はさまざまな産業分野に拡がります。

エコエネルギーシステムコース

環境問題の解決につながる

「新しいエネルギー技術」を研究

「新しいエネルギー技術」を研究

エネルギー利用の基礎分野となる熱工学、電気磁気学、電気・電子回路から発電、エンジン、高速輸送機械まで幅広く学修。温室効果ガス削減などの環境負荷軽減やエネルギー安定供給のための、新しいエネルギー技術を開発できる人材を育成します。

エコエネルギーとは?

環境に良く持続可能なエネルギー。本コースでは、環境への負担が少ないクリーンエネルギーや、効率よくエネルギーを使うための技術を考えていきます。

将来の進路

エネルギーシステムエンジニア/フィールドエンジニア

環境とエネルギー双方の知識を持つ人材は、エネルギー関連会社や鉄道会社、製造業でのニーズが高く多様な進路が開けます。

エコエネルギーとは?

環境に良く持続可能なエネルギー。本コースでは、環境への負担が少ないクリーンエネルギーや、効率よくエネルギーを使うための技術を考えていきます。

将来の進路

エネルギーシステムエンジニア/フィールドエンジニア

環境とエネルギー双方の知識を持つ人材は、エネルギー関連会社や鉄道会社、製造業でのニーズが高く多様な進路が開けます。

Voice

ロボティクスコース

目標は人間を手助けするロボット製作。

レポート作成や愛好会の活動に力を入れています。

中学生の時にYouTubeで、ものづくりの動画を見て電子工作に夢中になりました。入学の決め手となったのは、オープンキャンパスで林先生の電子と教育への熱量に感銘を受けたことです。2年次に専門学校から電子システム工学科に編入。以前から「人間を手助けするロボットを作りたい」という思いがあったので、迷うことなくロボティクスコースを選択しました。必修の電子システム工学実験Ⅳは基礎的な実験がほとんどですが、毎週のレポート作成で多くの文献にふれることができ、新たな発見や知識の再確認ができます。ロボティクスコースは履修科目の指針が示されているので、ロボットを作りたいけれど何から勉強すればいいかわからない人に特におすすめです。一番の思い出は、学生支援室の力を借りて電子工作愛好会を立ち上げたこと。会員は20人に増え、2024年の国際フェスティバルで文化賞、紅陵祭で拓殖杯を受賞できたことは大きな励みになりました。レポート作成や愛好会の活動に力を入れています。

野尻 廉さん

野尻 廉さん

ロボティクスコース(機械システム工学科)4年

岩手県立釜石商工高等学校出身

情報工学科×デザイン学科

ビジュアルコンピューティングコース

コンピュータを用いて、様々な事象や現象を

わかりやすく可視化・表現するための技術を学ぶ。

わかりやすく可視化・表現するための技術を学ぶ。

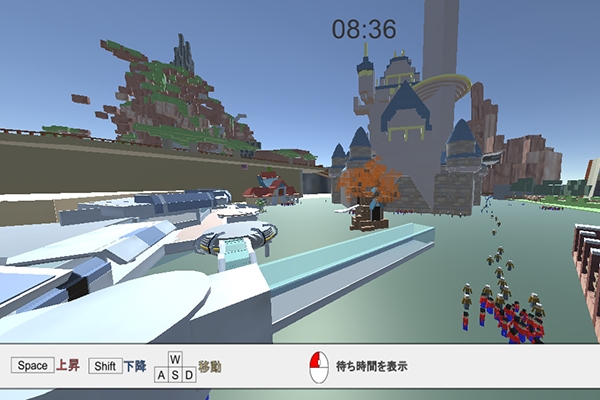

コンピュータグラフィックスや画像処理における生成や加工編集などの基本的処理技術及びそれらに必要な数学や物理を学んで基礎を固め、現実空間の具体的な事象のモデル化とシミュレーションのための応用技術を、演習や講義を通して学修します。

ビジュアルコンピューティングとは?

様々な事象・現象・数値データなどを人間にわかりやすく提示するための、コンピュータグラフィックス・画像処理・コンピュータビジョン等のコンピュータを用いた可視化・表現技術。

将来の進路

CGエンジニア/ VR・AR開発エンジニア/ 画像処理エンジニア

CGやVR・AR技術はゲームや映画などのエンターテインメント分野、画像処理技術は自動運転車や自動認識、医療・スポーツ分野でも利用され、各関連分野での活躍が期待されます。

ビジュアルコンピューティングとは?

様々な事象・現象・数値データなどを人間にわかりやすく提示するための、コンピュータグラフィックス・画像処理・コンピュータビジョン等のコンピュータを用いた可視化・表現技術。

将来の進路

CGエンジニア/ VR・AR開発エンジニア/ 画像処理エンジニア

CGやVR・AR技術はゲームや映画などのエンターテインメント分野、画像処理技術は自動運転車や自動認識、医療・スポーツ分野でも利用され、各関連分野での活躍が期待されます。

Webデザインコース

ユーザとクライアントをつなぐ

新しいWebの価値を創造する。

新しいWebの価値を創造する。

WebサイトやWebアプリケーションといったWebメディアをデザインできる能力を身につけます。そのために、ユーザとクライアントとのつなぎ方を構想する「企画力」、企画したつなぎ方を実現させる「技術力」、そしてユーザの使い勝手を助ける「表現力」を、情報工学科とデザイン学科での学びから修得します。

Webデザインとは?

提供するサービスを企画しコンテンツを制作するデザイン面と、Webサイトを実装する技術面とを融合させて、クライアントのメッセージをユーザーに的確に伝える情報環境を構築することです。

将来の進路

Webデザイナー /Webエンジニア/W Webコンテンツクリエイター

We b 制作に関わるデザイナーやクリエイター、エンジニアなど、現代の情報生活を支える分野への進出が期待されます。

Webデザインとは?

提供するサービスを企画しコンテンツを制作するデザイン面と、Webサイトを実装する技術面とを融合させて、クライアントのメッセージをユーザーに的確に伝える情報環境を構築することです。

将来の進路

Webデザイナー /Webエンジニア/W Webコンテンツクリエイター

We b 制作に関わるデザイナーやクリエイター、エンジニアなど、現代の情報生活を支える分野への進出が期待されます。

Voice

Webデザインコース

ゲームの世界に没入するかのようなVRに興味を持ちました。

コラボレーションコースでの学びは表現の幅が拡大します。。

アニメをきっかけに、フルダイブVRに興味を持ちました。フルダイブVRとは現実世界で体を動かすように、仮想現実内のアバターを動かす技術です。その知識やスキルを学びたい一心で情報工学科に進学しました。プログラミングはまったくの未経験でしたが、1年次のプログラミングⅠの授業では基礎から学修でき、エラー続きの苦しみと完成時の爽快感を経験。その面白さにハマりました。2年次に夢中になったのは、デザイン学科とのコラボレーション授業のディジタルデザイン応用演習です。3DCGソフトウェアを使って自分の好きなキャラクターを3Dモデリングする課題では、思うようにいかず苦労した点もたくさんありましたが、何とか完成することができ、達成感を味わいました。プログラミングとデザインを掛け合わせてものづくりをするビジュアルコンピューティングコースでは、表現の幅が広がる楽しさを実感しています。コラボレーションコースでの学びは表現の幅が拡大します。。

小澤 諒大ささん

小澤 諒大ささん

ビジュアルコンピューティングコース(情報工学科)4年

長野県 松本蟻ヶ崎高等学校出身