学科紹介

工学部

機械システム工学科

Department of Mechanical Systems Engineering

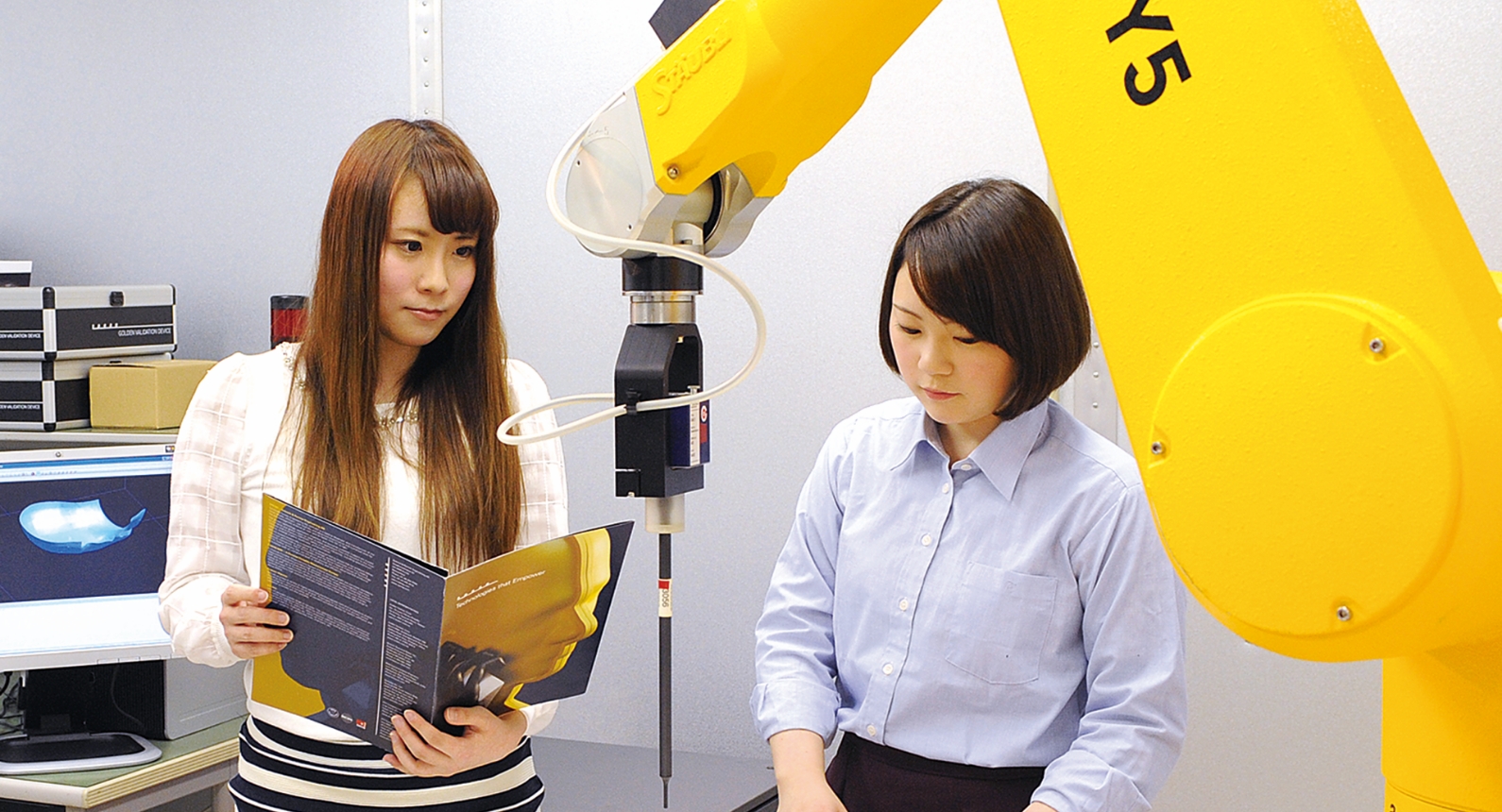

Manufacturing Through Teamwork

機械の制御、設計、解析等の専門技術を修得

新素材開発から航空工学まで、日本の社会インフラを支えるあらゆる分野のエンジニア育成を目指しています。少人数による実験実習をベースとし、チームワークを養いながら、3つのコースで高度な専門性を身につけていきます。

チームワークによる

「ものづくり」の

感動体験

3コース+コラボ2コース

2年次からコースを選択し、専門的な学びを深めます。

知能システムコース

知能を持った機械を開発するスペシャリストへ。

周囲の状況に柔軟に対応できる知能を搭載した機械を開発するスペシャリストを目指す知能システムコース。情報処理論、メカトロニクス、知能システム工学など次世代に対応する機械の開発に必要となる科目を中心に学修。メカトロ分野から人工知能(AI)まで幅広い知識を持つ技術者を育てます。

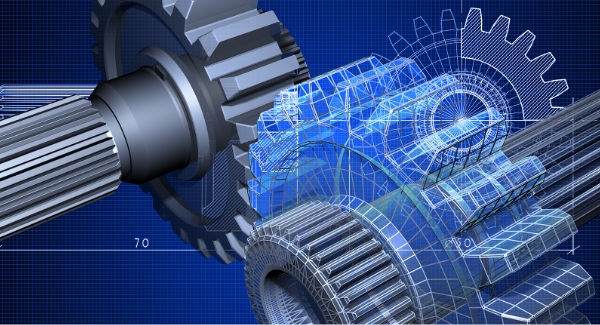

メカニカルデザインコース

高機能な材料を活用して機械設計ができる技術者へ。

素材の特徴を学び、それらを組み合わせた高機能な設計・開発や機械設計技術者を目指すメカニカルデザインコース。材料力学や設計工学などの科目を中心に学修。材料の破壊試験や2次元・3次元の製図(CAD)などを活用して、破壊特性を考慮した材料評価や機械設計ができるエンジニアを育てます。

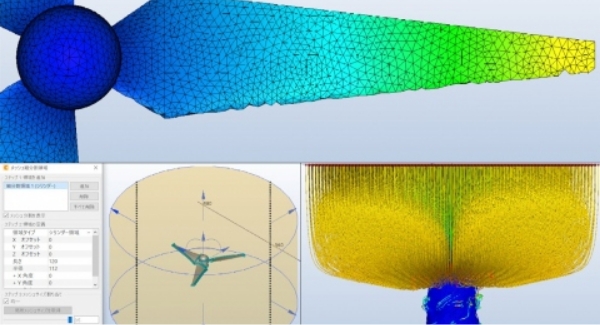

システムデザインコース

実験や数値シミュレーションを通して航空分野から生命系分野まで多角的に考察できる技術者へ。

高度な科学技術を機械工学の様々な技術を統合した人間中心のシステムとして活用できる技術者を目指すシステムデザインコース。機械系の基礎から熱流体、 航空流体工学などの高度な科目まで学修。実験やコンピュータシミュレーションを通して、航空分野から生命系分野までを機械工学の視点で考察し,持続可能な社会の構築に貢献できるエンジニアを育てます。

| 電子システム工学科とのコラボレーションコース |

ロボティクスコース

ロボットをつくり制御する技を磨き、「次世代ロボット」の開発に挑む。

ロボット開発の基礎分野となる数学、力学からロボット工学、センサ、マイクロコンピュータまで幅広く学修。さらに機械加工・製図技術に加え、様々な情報の取得と活用技術、ロボット制御、プログラミングも実験・実習を通して修得。次世代社会Society 5.0で求められるロボット技術者を育成します。

エコエネルギーシステムコース

環境問題の解決につながる「新しいエネルギー技術」を研究。

エネルギー利用の基礎分野となる熱工学、電気磁気学、電気・電子回路から発電、エンジン、高速輸送機械まで幅広く学修。温室効果ガス削減などの環境負荷軽減やエネルギー安定供給のための、新しいエネルギー技術を開発できる人材を育成します。

学科DATA

取得できる学位

学士(工学)

留学生

62名(外国籍学生)

入学定員・学生数

入学定員80名 学生315名

学生男女比

男子295人(93.7%) 女子20人(6.3%)

関連する資格・試験

所定の単位を取得し申請することにより得られる資格

取得をサポートしている資格

- 中学校教諭一種免許状(技術)

- 高等学校教諭一種免許状(工業)

- 施工管理技士 (国交省,技術検定の実務経験短縮)

- 自動車整備士 (国交省,技術検定の実務経験短縮)

取得をサポートしている資格

- 技能検定3級 機械・プラント製図

(機械製図CAD作業) (中央職業能力開発協会) - 機械設計技術者試験(3級) (日本機械設計工業会)

進路の方向性

- 機器関連メーカー

- 電子機器メーカー

- 各種デザイナー

- コンピュータ関連産業

- 医療機器メーカー

- 研究開発 など

2025年5月1日 現在

在学生VOICE

海外で活躍できるエンジニアを目指し、

語学にも注力。

工学の知識や興味を深めるのに

最適な環境です。

語学にも注力。

工学の知識や興味を深めるのに

最適な環境です。

平野 有希乃さん

機械システム工学科3年 東京都 私立文化学園大学杉並高等学校出身

機械システム工学科3年 東京都 私立文化学園大学杉並高等学校出身

元々理系を専攻していましたが、大学の授業が高校と大きく違うと感じるのは「理論に着目する点」と「自分が知りたい分野を深められる点」です。様々な専門の先生方がいて、充実した図書館や実験道具もある環境で自分の興味を深めていくことができます。1年次のプログラミングは私を含めほぼ全員が初心者で非常に苦労しましたが、組んだプログラムがうまく動いた時の達成感は本当に大きくて、2年次でも電算機言語Ⅱを選択しました。また、学友会海外在住卒業生訪問研修にも参加。ロサンゼルスでフェンスの加工工場を見学し、素材の違いによる用途や耐久性などを学んだことで自分の中の物差しが増え、以前よりもものをよく見るようになりました。将来は人を支えるロボットのエンジニアになって海外で働きたいと考えています。そのために工学の知識だけでなく英語力も磨いていきます。