授業・カリキュラム

4年間の学び

機械システム工学科のポイント(2021年度実績)

1

年初年次教育

1年次は専門的な学問を進めるうえで最も大切な時期として捉えています。左の表は1年次時間割(前期)の一例ですが、エンジニアとしての一般的教養(青色)および専門科目に入るための数学、物理、化学などの基礎科目(青色)を実験(緑色)も行いながら学習します。

また大学では、決まった机や教室がないという高校との違いに戸惑うことも少なくありません。

そこで、「機械システム工学基礎Ⅰ(赤色)」という授業を設けています。ここでは、クラス担任が大学での学習やキャリアガイダンスに関する工夫を凝らした授業を行ないます。例えば、海外で行なわれているPBL(Problem Based Learning)という教授法を取り入れた、問題解決型のグループワークを行い、チームで問題を解決する能力を養うとともに、新入生同士のコミニュケーションの活発化やその後の円滑な大学生活を通して、卒業後のキャリアプランを作成する能力向上の一助としています。具体的には、与えられた課題に対して、4-5人が1チームとなり、計画、作成、コンテスト形式の発表を行います(下の写真を参照)。

また大学では、決まった机や教室がないという高校との違いに戸惑うことも少なくありません。

そこで、「機械システム工学基礎Ⅰ(赤色)」という授業を設けています。ここでは、クラス担任が大学での学習やキャリアガイダンスに関する工夫を凝らした授業を行ないます。例えば、海外で行なわれているPBL(Problem Based Learning)という教授法を取り入れた、問題解決型のグループワークを行い、チームで問題を解決する能力を養うとともに、新入生同士のコミニュケーションの活発化やその後の円滑な大学生活を通して、卒業後のキャリアプランを作成する能力向上の一助としています。具体的には、与えられた課題に対して、4-5人が1チームとなり、計画、作成、コンテスト形式の発表を行います(下の写真を参照)。

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |

| 1時限

9:20-10:50 |

解析学I | EnglishBasic R&WI | 化学I | 線形代数I | ||

| 2時限

11:00-12:30 |

文章表現の基礎 | 物理学I | 解析学I演習 | |||

| 3時限

13:20-14:50 |

生涯スポーツ基礎演習 | EnglishBasic L&SI | 機械システム工学基礎I | 基礎科学実験 | 太陽系の

しくみ |

|

| 4時限

15:00-16:30 |

歴史の中の拓殖大学 | 言語と文化 | 基礎科学実験 | |||

| 5時限

16:40-18:10 |

基礎科学実験 |

2

年コース選択

2年次になると、機械システム工学科の専門科目(青色)が始まります。下の表は2年次時間割(後期)の一例ですが、実験や演習(緑色)を行いながら、座学で学習した内容をより深く理解していきます。ここでは、1年次に修得した数学や物理などの知識が役立ちます。

また、2年進級時にコースを選択します。機械システム工学科独自の3コース(知能システムコース、メカニカルデザインコース、システムデザインコース)に加え、電子システム工学科とのコラボレーションコース(ロボティクスコース、エコエネルギーシステムコース)も設置しており、学科の枠を越えて、将来の進路を見据えながら必要な知識と技術をしっかりと身につけることができます。表中の黄色は表中のオレンジ色は知能システムコースの指定科目です。

コースは、選択後も変更が可能ですから、進路選択の幅を広げることもできます。

また、2年進級時にコースを選択します。機械システム工学科独自の3コース(知能システムコース、メカニカルデザインコース、システムデザインコース)に加え、電子システム工学科とのコラボレーションコース(ロボティクスコース、エコエネルギーシステムコース)も設置しており、学科の枠を越えて、将来の進路を見据えながら必要な知識と技術をしっかりと身につけることができます。表中の黄色は表中のオレンジ色は知能システムコースの指定科目です。

コースは、選択後も変更が可能ですから、進路選択の幅を広げることもできます。

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |

| 1時限

9:20-10:50 |

コンピュータ言語と演習 | 材料力学Ⅱ | 流体工学 | |||

| 2時限

11:00-12:30 |

工業熱力学Ⅱ | 工業数学Ⅱ | システム設計基礎 | |||

| 3時限

13:20-14:50 |

機械システム工学実験Ⅰ | 機械システム工学設計製図Ⅱ | 流体力学 | |||

| 4時限

15:00-16:30 |

機械システム工学実験Ⅰ | 機械システム工学設計製図Ⅱ | EnglishIntermediate L&S Ⅱ | 航空学基礎 | ||

| 5時限

16:40-18:10 |

EnglishIntermediate R&W Ⅱ |

3

年実際にモノづくりに挑戦(2年次ー3年次)

3年次は、2年次に引き続いて機械システム工学科の専門科目(青色)およびコース指定の科目(オレンジ色)を修得していきます。下の表は3年次時間割(前期)の一例です。実践力を養うため、専門科目に関連する実験・実習(緑色)が充実しており、実験実習工場、高速風洞などの国内有数の設備の他、CAE室も備え、授業で学んだ理論を実験・実習や実際のモノづくりを通して実践的に理解を深めることができます。

また、3年次の後期に開講される「機械システム工学ゼミ」では、進路決定のための就職・進学ガイダンス、企業人事部の方による業界説明等を行った後、8名程度のグループに分かれて、各教員の研究室に所属し、種々の演習や研究を通して教員とディスカッションを行いながら、それぞれの興味に合った進路を具体的に決定していきます。

また、3年次の後期に開講される「機械システム工学ゼミ」では、進路決定のための就職・進学ガイダンス、企業人事部の方による業界説明等を行った後、8名程度のグループに分かれて、各教員の研究室に所属し、種々の演習や研究を通して教員とディスカッションを行いながら、それぞれの興味に合った進路を具体的に決定していきます。

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |

| 1時限

9:20-10:50 |

制御工学 | |||||

| 2時限

11:00-12:30 |

ロボット工学 | 伝熱工学 | 設計・信頼性工学 | |||

| 3時限

13:20-14:50 |

機械システム工学実験II | メカトロニクス | 機械設計工学 | |||

| 4時限

15:00-16:30 |

機械システム工学実験II | システム設計I | 電気学 | 機構設計工学 | ||

| 5時限

16:40-18:10 |

計測工学 |

4

年少人数体制の研究室に配属

4年次は、3年次に配属された研究室に引き続き配属され、主に卒業研究を行ないます。下の表は4年次時間割(前期)の一例ですが、専門科目(青色)のほとんどは履修済みとなり、教員1名に対して学生が7、8名という少人数体制と独自の机とPCが用意されている研究室できめ細やかな指導を受けながら、3年間の学びの成果を卒業研究(赤色)の中でカタチにします。

一方、就職・進学のための活動も活発になります。教員とのディスカッションや具体的な指導を受けながら、研究室の友人や大学院生らと協力して、各人の希望を叶えます。少人数教育を行っているため、研究室に所属する大学院生との連携も密です。時間割を見ると余裕がありそうですが、卒業研究と就職活動もしくは進学準備、種々の進学・就職ガイダンス、さらに希望に応じて就職対策の講義(オレンジ色)を履修することもできますので、かなり忙しい1年になります。この経験によって即戦力となるエンジニアへと急成長します。

一方、就職・進学のための活動も活発になります。教員とのディスカッションや具体的な指導を受けながら、研究室の友人や大学院生らと協力して、各人の希望を叶えます。少人数教育を行っているため、研究室に所属する大学院生との連携も密です。時間割を見ると余裕がありそうですが、卒業研究と就職活動もしくは進学準備、種々の進学・就職ガイダンス、さらに希望に応じて就職対策の講義(オレンジ色)を履修することもできますので、かなり忙しい1年になります。この経験によって即戦力となるエンジニアへと急成長します。

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |

| 1時限

9:20-10:50 |

自動設計 (CAD・CAM論) | |||||

| 2時限

11:00-12:30 |

職業能力基(SPI)非言語 | 日本語コミュニケーションII | ||||

| 3時限

13:20-14:50 |

||||||

| 4時限

15:00-16:30 |

輪講I | |||||

| 5時限

16:40-18:10 |

卒業研究I |

PICK UP

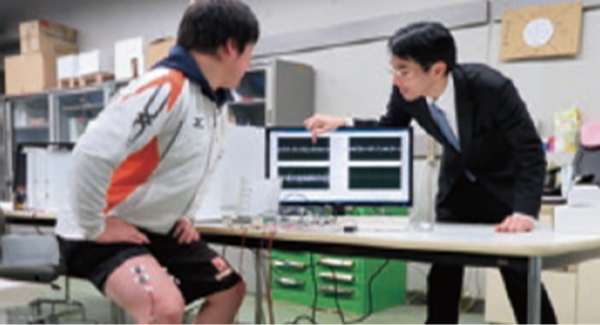

医療やロボット操作に役立つ

インターフェースの研究!

西川研究室では、人が活動する際に生じる情報(筋肉の信号や脈拍、心拍、脳波など)を医療やロボット操作等に役立てることができるインターフェースの研究を行っています。このような研究では、機械のように毎回同じ信号を出すことができない人間から信号を取得するため、一見違うように見える信号からでも同じ特徴を抽出できるシステムの構築が必要となります。そのため本研究室では、ウェーブレット解析や、人工知能等でも使われている機械学習を使用してシステムの構築を試みています。

インターフェースの研究!

西川研究室では、人が活動する際に生じる情報(筋肉の信号や脈拍、心拍、脳波など)を医療やロボット操作等に役立てることができるインターフェースの研究を行っています。このような研究では、機械のように毎回同じ信号を出すことができない人間から信号を取得するため、一見違うように見える信号からでも同じ特徴を抽出できるシステムの構築が必要となります。そのため本研究室では、ウェーブレット解析や、人工知能等でも使われている機械学習を使用してシステムの構築を試みています。

カリキュラム

2025年度 入学用カリキュラム

|

|

1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |||||

| 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||

| 必修および

学科共通 選択科目 |

機械システム工学基礎Ⅰ

|

機械システム工学基礎Ⅱ

工業力学A 電算機言語Ⅰ 図学 |

機械システム工学設計製図Ⅰ

工業数学Ⅰ |

機械システム工学実験Ⅰ

機械システム工学設計製図Ⅱ 工業数学Ⅱ 学外実習 システム設計基礎 |

機械システム工学実験Ⅱ

システム設計A |

機械システム工学ゼミ

システム設計B 学外実習 |

卒業研究Ⅰ

機械システム工学輪講Ⅰ |

卒業研究Ⅱ

機械システム工学輪講Ⅱ | |

| 学 科コース | 知能システム |

|

情報処理論 | コンピュータ言語と演習

制御工学I |

メカトロニクス

電気学 |

知能システム工学 |

|

| |

| メカニカルデザイン |

|

材料力学Ⅰ

機械工作法 材料基礎論 |

材料力学Ⅱ

機械力学 |

機械設計工学

統計・信頼性工学 |

|

自動設計(CAD・CAM論) |

| ||

| システムデザイン |

|

流れ学基礎

工業力学B メカニズムの基礎 |

流体力学

ロボティクスの基礎 航空学基礎 |

輸送工学 航空流体力学 |

※は電子システム工学科の開講科目です。コラボレ ーションコースでは、この他に電子システム工学科開講の専門科目も履修する必要があります。学科コー ス、コラボレーションコースのカリキュラムは履修を指定する科目や推奨する科目で構成されます。この表は学科が開講する専門科目(一部)の表です。この他に履修科目として教養教育科目、専門基礎科目、自由科目が加わります。 | ||||

| コラボレーションコース (×電子システム工学科) | ロボティクス |

|

電算機言語Ⅱ | 基礎電気回路 | ロボット工学

制御工学Ⅱ マイクロコンピュータ※ |

センサ工学※ | |||

| エコエネルギーシステム |

|

工業熱力学Ⅰ | 工業熱力学Ⅱ | 伝熱工学

半導体デバイス※ 電気機器学※ |

エネルギー変換工学 | ||||

| 工学部共通科目 | 講座「科学・技術と人間」 | AI社会

ユーザエクスペリエンスデザイン |

日本語コミュニケーションⅠ | 日本語コミュニケーションⅡ

技術者倫理 |

テクニカルライティング

知的財産権 事業化デザイン論 | ||||

※■色の項目は必修科目

※次年度以降に変更になる場合もあります

※次年度以降に変更になる場合もあります