工学部NEWS

【ハイメ研究室】「エコプロ展」で奨励賞を受賞しました

2025.02.04(火)

デザイン学科

12月4日(水)〜6日(金)に東京ビッグサイトで開催された「SDGs Week EXPO 2024 エコプロ展」に出展した「JIDA Next Eco Design展 2023 T

12月4日(水)〜6日(金)に東京ビッグサイトで開催された「SDGs Week EXPO 2024 エコプロ展」に出展した「JIDA Next Eco Design展 2023 Tokyo Style」に、デザイン学科から4名の学生が参加しました。

7月から約半年にわたり、JIDA(公益社団法人日本インダストリアルデザイン協会)会員のプロデザイナーや大学教員の指導のもと、エコプロ展に向けたワークショップが行われました。

《参加学生のデザイン案概要と感想》

■奨励賞:ムハンマド ファッワズ(ハイメ研・デザイン学科4年/マレーシア出身留学生)

感想:

私はデザインと農業の両分野に深い情熱を持ち、それらに影響を与える革新的な方法を探求してきました。その一環として、藻類に着目しました。藻類には驚くべき可能性があり、その構造やシステム設計には大きな発展の余地があると気づきました。この考えから、都市部における空気清浄システムとして藻類を活用するアイデアが生まれました。

NEXT ECO DESIGNワークショップへの参加は、私にとって非常に有意義な経験となりました。このセッションを通じて、コスト、効率性、効果性といった重要な要素に焦点を当て、デザイン思考を大きく向上させることができました。指導者の皆様から貴重なアドバイスやフィードバックをいただき、自分のコンセプトを大幅に改善することができました。また、素晴らしいアイデアを共有する才能あふれる仲間たちとの出会いも、大きな刺激になりました。

このような場で自分の作品を発表し、持続可能で緑豊かな未来に貢献できる機会をいただけたことに、深く感謝しています。この貴重な経験を提供してくださった指導者の皆様、仲間たち、そして主催者の皆様に、心よりお礼申し上げます。

今後もこのようなイベントが開催されることを願っています。こうしたイベントは、多様なエコで持続可能なアイデアを紹介するだけでなく、若い世代の環境意識を育む重要な役割を果たしていると感じます。

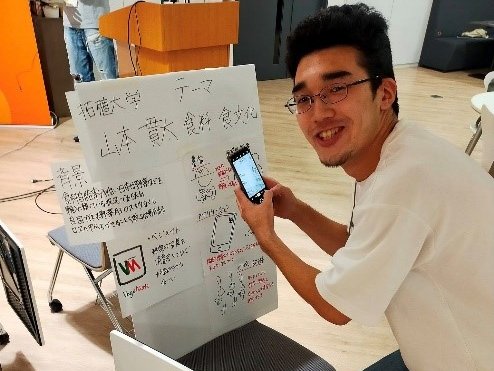

■山本 貫太

(デザイン学科プロダクトイノベーションコース3年/神奈川県立神奈川工業高等学校出身)

感想

感想

初めての大きなコンペティションを通じて、外部のデザイナーからフィードバックをいただいたり、先輩から意見をいただいたりすることで、非常に貴重な体験と学びを得ることができました。大学の外に出て活動したことで、デザイナーとしての本質に少し触れることができたように感じています。特に、「デザイナーだけで何かを作ることは非常に難しい」ということを実感し、多くの人の意見や協力を得る重要性を再認識しました。また、今回のコンペティションでは、「何を目的として何を作るのか」というフィードバックを受ける中で、デザインを考える上での基礎を改めて確認し、この基本的な視点を忘れてはいけないと強く感じました。今後デザインを行う者として、エコデザインは切り離せない重要なテーマであると考えています。この考えをこれからのデザインに取り入れることで、より良い作品を生み出していくことが、私自身の課題であると感じています。

■五條 優希(デザイン学科プロダクトイノベーションコース3年/神奈川県立神奈川工業高等学校出身)

デザイン案の概要

日本ならではの課題と特徴に着目しました。10~20年後の未来、限界集落と呼ばれる地域にある電柱に、ドローン用のサポートユニットと風力発電機を取り付ける提案です。理由は、人や物の移動が困難であり、そこへドローンを利用する未来が待っていると考えたからです。まず、電柱に棒状風力発電機を取り付け、その電力で、ドローンの位置情報やサポートを行います。これにより、集落保護、管理や運搬の人員削減、再生エネルギー活用といった環境へ配慮したデザインが生まれます。

感想

プロの方や他大学の学生との交流など、他では経験できないような出会いがありました。その中でも、プロの方々からいただいたアドバイスはとても新鮮で納得させられるものばかりでした。現実的な考えから、妄想的な未来のデザインまで、幅広く教えていただきました。私の目指すデザインとは少し異なる分野でしたが、とても良い体験でした。

■茂木 恵人 (デザイン学科プロダクトイノベーションコース2年/群馬県・東京農業大学第二高等学校出身)

デザイン案の概要

私は育苗カップを廃棄野菜で作り、プラスチック製の育苗カップの廃棄率を減らそうというデザインの提案を考えました。

感想

感想

私は初めてエコデザイン展に参加しました。ワークショップではデザインを考えるプロセスを学ぶことが出来ました。プロ方々からのアドバイスや他の参加者の作品を見て新たな気づきを得られました。とても良い経験となりました。

7月から約半年にわたり、JIDA(公益社団法人日本インダストリアルデザイン協会)会員のプロデザイナーや大学教員の指導のもと、エコプロ展に向けたワークショップが行われました。

《参加学生のデザイン案概要と感想》

■奨励賞:ムハンマド ファッワズ(ハイメ研・デザイン学科4年/マレーシア出身留学生)

デザイン案の概要:

都市は高度に汚染され、人口が密集しています。多くの都市では、大気汚染の改善と景観との調和を目的に植樹が試みられています。しかし、植樹のためのスペースは限られており、特に渋谷のような混雑した場所や駅の近くでは、現実的な解決策とはなりません。そこで、藻類を活用することで、こうした課題の解決を目指しました。藻類は通常の樹木と比べて二酸化炭素を多く吸収し、酸素を生産する能力に優れているため、空気浄化に最適です。

都市は高度に汚染され、人口が密集しています。多くの都市では、大気汚染の改善と景観との調和を目的に植樹が試みられています。しかし、植樹のためのスペースは限られており、特に渋谷のような混雑した場所や駅の近くでは、現実的な解決策とはなりません。そこで、藻類を活用することで、こうした課題の解決を目指しました。藻類は通常の樹木と比べて二酸化炭素を多く吸収し、酸素を生産する能力に優れているため、空気浄化に最適です。

感想:

私はデザインと農業の両分野に深い情熱を持ち、それらに影響を与える革新的な方法を探求してきました。その一環として、藻類に着目しました。藻類には驚くべき可能性があり、その構造やシステム設計には大きな発展の余地があると気づきました。この考えから、都市部における空気清浄システムとして藻類を活用するアイデアが生まれました。

NEXT ECO DESIGNワークショップへの参加は、私にとって非常に有意義な経験となりました。このセッションを通じて、コスト、効率性、効果性といった重要な要素に焦点を当て、デザイン思考を大きく向上させることができました。指導者の皆様から貴重なアドバイスやフィードバックをいただき、自分のコンセプトを大幅に改善することができました。また、素晴らしいアイデアを共有する才能あふれる仲間たちとの出会いも、大きな刺激になりました。

このような場で自分の作品を発表し、持続可能で緑豊かな未来に貢献できる機会をいただけたことに、深く感謝しています。この貴重な経験を提供してくださった指導者の皆様、仲間たち、そして主催者の皆様に、心よりお礼申し上げます。

今後もこのようなイベントが開催されることを願っています。こうしたイベントは、多様なエコで持続可能なアイデアを紹介するだけでなく、若い世代の環境意識を育む重要な役割を果たしていると感じます。

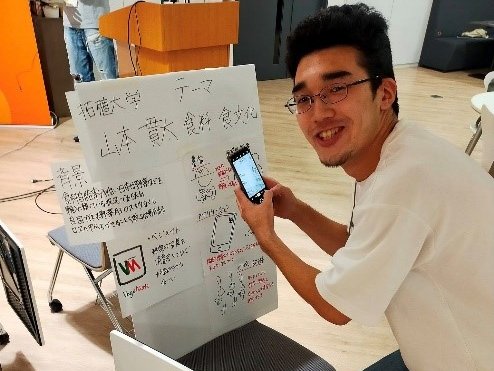

■山本 貫太

(デザイン学科プロダクトイノベーションコース3年/神奈川県立神奈川工業高等学校出身)

デザイン案の概要:

私が今回のJIDA Next Eco Designで製作したのは、「掬文字(shamoji)」という作品です。

この作品は、年々消費が増加しているお米の籾殻と生分解性プラスチックを混ぜ合わせて作られる新しい素材を使用しています。一般家庭で使用されるしゃもじの品質を向上させ、それを通じてエコデザインについて考えるきっかけを提供したいと思い、この作品を制作しました。

私が今回のJIDA Next Eco Designで製作したのは、「掬文字(shamoji)」という作品です。

この作品は、年々消費が増加しているお米の籾殻と生分解性プラスチックを混ぜ合わせて作られる新しい素材を使用しています。一般家庭で使用されるしゃもじの品質を向上させ、それを通じてエコデザインについて考えるきっかけを提供したいと思い、この作品を制作しました。

初めての大きなコンペティションを通じて、外部のデザイナーからフィードバックをいただいたり、先輩から意見をいただいたりすることで、非常に貴重な体験と学びを得ることができました。大学の外に出て活動したことで、デザイナーとしての本質に少し触れることができたように感じています。特に、「デザイナーだけで何かを作ることは非常に難しい」ということを実感し、多くの人の意見や協力を得る重要性を再認識しました。また、今回のコンペティションでは、「何を目的として何を作るのか」というフィードバックを受ける中で、デザインを考える上での基礎を改めて確認し、この基本的な視点を忘れてはいけないと強く感じました。今後デザインを行う者として、エコデザインは切り離せない重要なテーマであると考えています。この考えをこれからのデザインに取り入れることで、より良い作品を生み出していくことが、私自身の課題であると感じています。

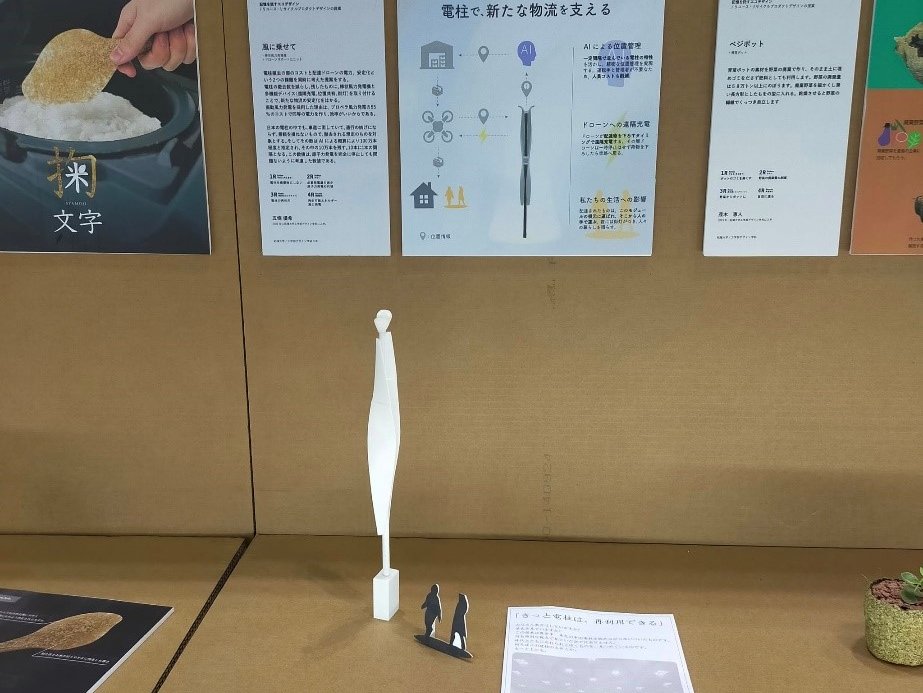

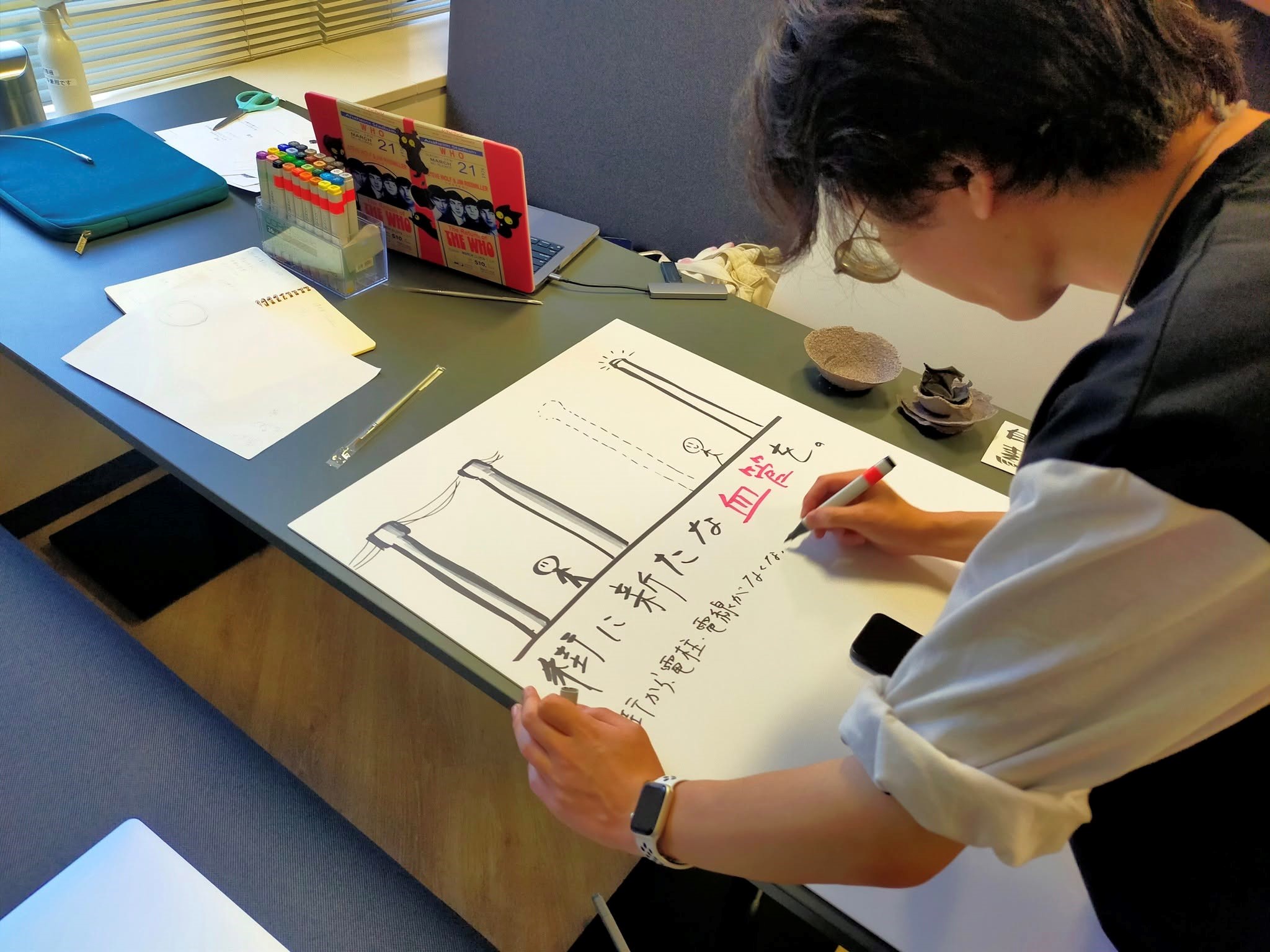

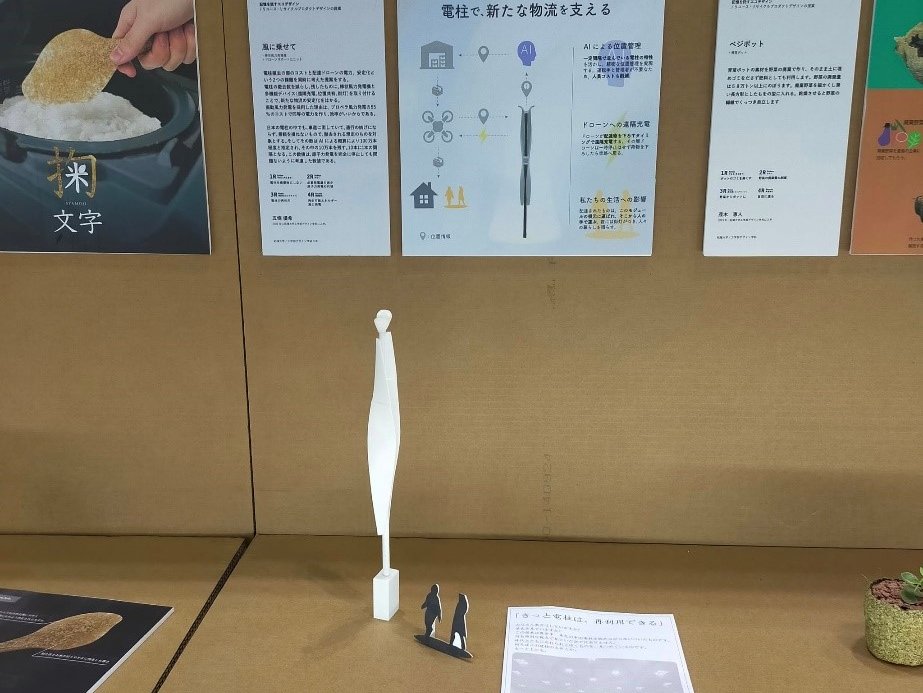

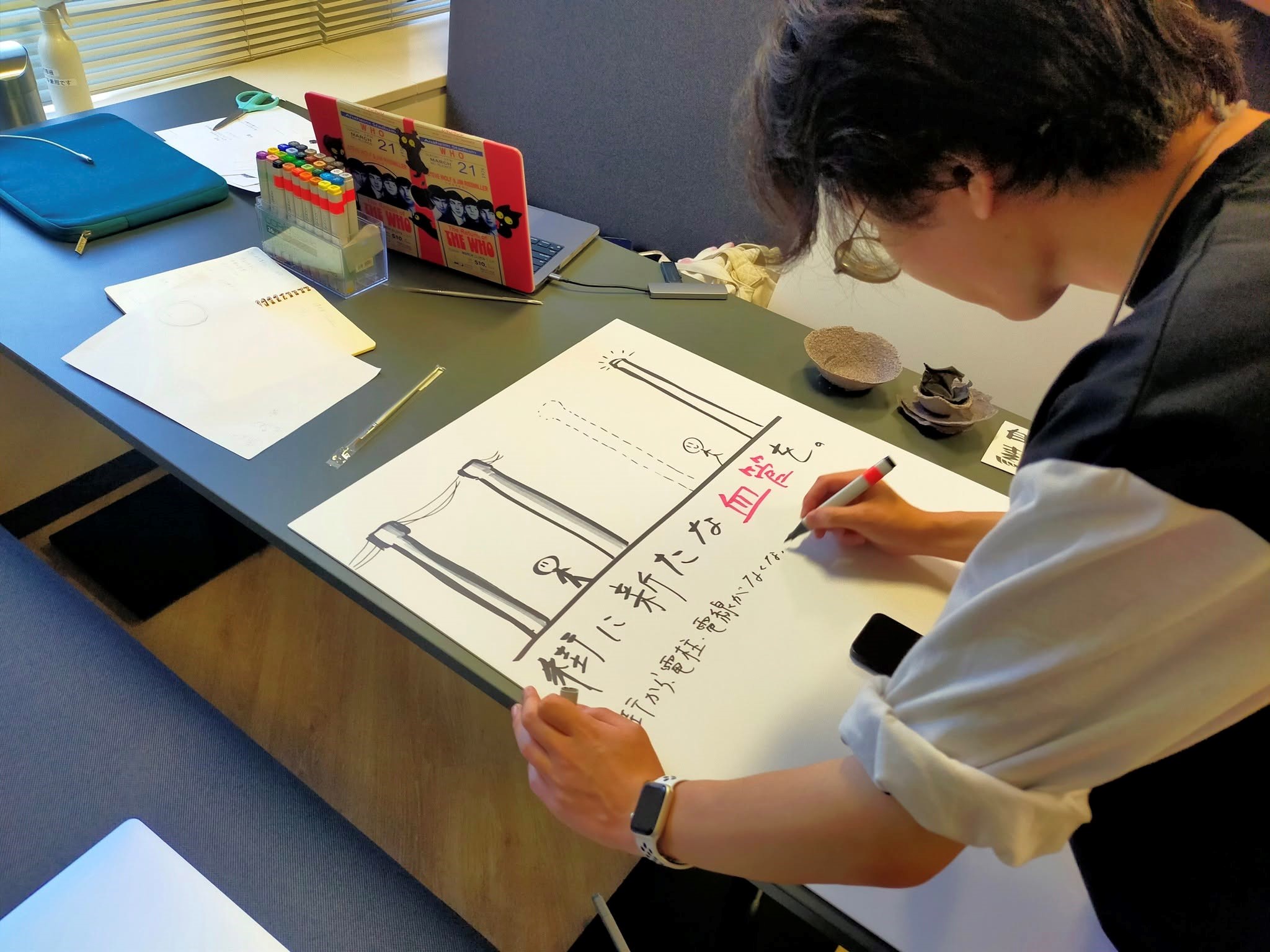

■五條 優希(デザイン学科プロダクトイノベーションコース3年/神奈川県立神奈川工業高等学校出身)

デザイン案の概要

日本ならではの課題と特徴に着目しました。10~20年後の未来、限界集落と呼ばれる地域にある電柱に、ドローン用のサポートユニットと風力発電機を取り付ける提案です。理由は、人や物の移動が困難であり、そこへドローンを利用する未来が待っていると考えたからです。まず、電柱に棒状風力発電機を取り付け、その電力で、ドローンの位置情報やサポートを行います。これにより、集落保護、管理や運搬の人員削減、再生エネルギー活用といった環境へ配慮したデザインが生まれます。

感想

プロの方や他大学の学生との交流など、他では経験できないような出会いがありました。その中でも、プロの方々からいただいたアドバイスはとても新鮮で納得させられるものばかりでした。現実的な考えから、妄想的な未来のデザインまで、幅広く教えていただきました。私の目指すデザインとは少し異なる分野でしたが、とても良い体験でした。

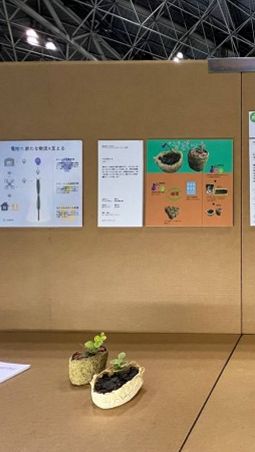

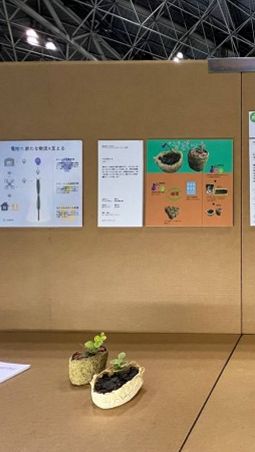

■茂木 恵人 (デザイン学科プロダクトイノベーションコース2年/群馬県・東京農業大学第二高等学校出身)

デザイン案の概要

私は育苗カップを廃棄野菜で作り、プラスチック製の育苗カップの廃棄率を減らそうというデザインの提案を考えました。

私は初めてエコデザイン展に参加しました。ワークショップではデザインを考えるプロセスを学ぶことが出来ました。プロ方々からのアドバイスや他の参加者の作品を見て新たな気づきを得られました。とても良い経験となりました。