コース紹介

次世代通信ネットワークシステムコース

Next Generation Network Systems Course

インターネットやスマートフォンを構成する要素技術から、次世代通信ネットワークを実現する最先端の技術まで、通信ネットワークに関する知識を幅広く学びます。さらに、第一級陸上特殊無線技士および工事担任者の国家資格の取得をサポートし、通信関連企業のエンジニアを育成します。

人と人を「通信」で

つなぐ技術を学び、

次代のエンジニアへ。

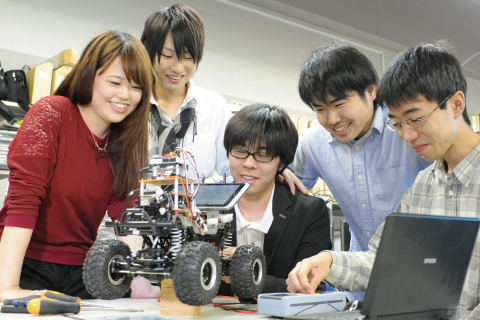

IoTエレクトロニクスコース

IoT Electronics Course

IoTでは、インターネットを通じてモノとモノが、モノとヒトが繋がります。ソフトウェアで制御されたハードウェアが、この枠組みを支えています。それを実現するためのアナログ・デジタルの電子回路・信号処理・プログラミング等を学び、IoTを発展させるエンジニアを育成します。

IoTを発展させる

ソフトウェアと

ハードウェアを学ぶ

AIメディアテクノロジーコース

AI Media Technology Course

AIは、画像や音声の処理をはじめさまざまな問題を対象として、ハードウェアに人間と同じ知的な処理能力を持たせます。AIとその応用に必要なデジタル技術やコンピュータの基礎とプログラミング、さらに画像工学やデジタル信号処理について学び、将来のAI人材を育成します。

AIとその応用に

必要な技術を学び、

AI人材を育成。