機能設計

森きよみ教授

新素材の機能を生かしたモノづくり

機能設計研究室の森 きよみです。私の研究室では、金属が溶けてしまうような高温環境で使える特殊な材料の特性を調べたり、微粒子状の材料を組み合わせた新しい材料を考えだしたりして、材料の機能を生かした設計方法に関する研究を行っています。

Q

なぜ、研究を?

A

いろいろな材料のことをもっと知りたい

丹念に育てられた食材からおいしい料理ができるように、素材を生かすことで素晴らしいモノづくりができるのです。

Q

どこがよいか

A

どんなことができるようになるの?を考える

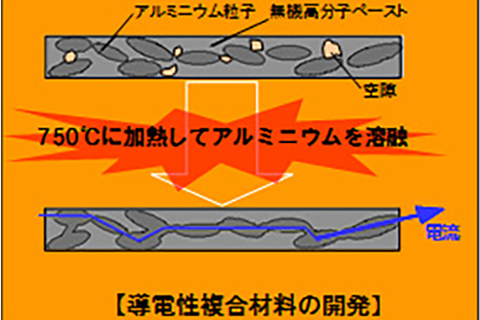

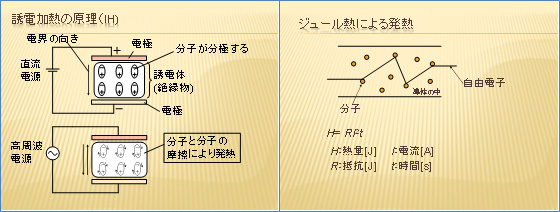

例えば・・・圧電粒子を使って[誘電発熱体を作る]、導体粒子を使って [ジュール熱による発熱体を作る]、セラミックスと金属の融合[炎でも燃えない導電性材料を作る] など。

そして、新しい機能を活用して、新しいものを作り出します。

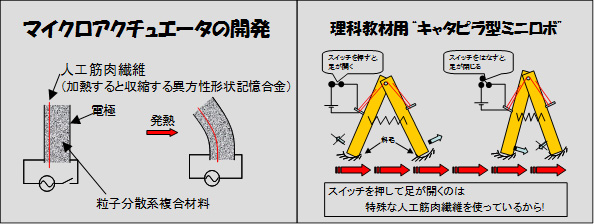

例えば・・・電気で発熱させて、柔らかく変形するロボットの指先のようなもの(小型アクチュエータ)の開発研究

Q

研究の成果

A

小型アクチュエータを開発

この人工筋肉で、小学校の理科教材用のミニロボも作りました。

Q

機能設計研究室のこれからの研究

A

石のように硬い材料だから、強いとは限らない

機械システムの手法を用いて、新しく開発した材料を高温環境で測定する方法を開発し、材料の特性を調べながら、さらに進んだ材料の開発を目指しています。

材料を知ることは、モノづくりの基本です。

ぜひ、わたしの研究室で楽しく実験をしながら、新素材開発の世界を体験してみましょう。